梁家河:处处都是感动

导读:日前,《中国政协》2018年第11期杂志,刊登了益阳市政协党组书记、主席黄加忠的文章《梁家河:处处都是感动》。文中,黄加忠记录了与政协同仁们一起在梁家河学习时的点滴感受。

梁家河:处处都是感动

文 | 黄加忠

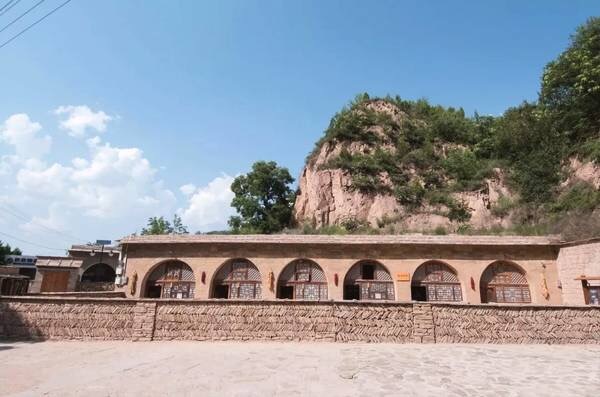

陕北延川,硕果金秋。雨后初霁的梁家河熠熠生辉,层林尽染,人潮涌动,车来车往。这个陕北普通的小山村,多年前寂寂无名,对人们来说是陌生和遥远的。1969年1月,习近平同志和一帮知青的到来打破了这里的静谧,特别是近年来,这里声名远扬,对大多数人来说又充满了神秘和向往。乘着党的十九大的东风,我和政协同仁们一块踏上这片习近平同志曾经战天斗地的热土,一路考察,一边学习,带给我们的处处都是感动。

为民精神温暖人

习近平同志在梁家河当了七年的农民,把他乡当成故乡,把乡邻当成亲人,与梁家河的乡亲们结下了深厚的感情。乡亲们想什么,他记在心里;乡亲们愁什么,他放在心上。为解决乡亲们饮水难的问题,习近平同志带领大伙一镐一镐挖出了梁家河第一口水井,乡亲们第一次喝到了甘甜清冽的井水,告别了祖祖辈辈沿袭下来饮用的河沟水。几十年来,这里的井水一直是村里的主要饮用水,而如今,这口井接上了自来水管道,加装了净化消毒设施,直接引到了村民家中。

饮水思源,情深意长。乡亲们常常想起总书记当年带领大家打井的场景,总会被总书记一心为民、一心利民的高贵品质所感动。习近平总书记后来在不同场合讲过这样一些掷地有声的话:“要牢记政府前面的‘人民’二字”“群众在党员干部心里的分量有多重,党员干部在群众心里的分量就有多重。”“心中没有群众,就不配再做共产党员。”

正因为对黄土地爱得深沉,用情如初,“梁家河”成为习总书记真挚为民情怀的重要源头。你把老百姓放在心上,老百姓就把你记在心里;你离群众有多近,群众和你就会有多亲。学习梁家河,就要立根群众,永褒“以百姓心为心”的为民情怀,想民之所想,愁民之所愁,解民之所需,把人民群众向往的美好生活当成我们砥砺前进的奋斗目标,用党员干部的汗水换来群众的甘泉,用党员干部的“勤政指数”提升群众的“幸福指数”。

担当精神凝聚人

习近平同志当上村支书后,一直在思考梁家河的穷根穷源,想做的第一件事就是给村里修个大淤地坝,多开点地,多种点粮食,使乡亲们都有吃的。当时的梁家河人思想比较保守,担心修坝的地方受洪水冲击,都持反对意见。习近平同志敢说敢做敢担当,精心设计,周密计划,坚决要把这个坝打起来。他挨家挨户做工作,慢慢地把村里大部分人都说动了。习近平同志带领大家起早贪黑,一起铲土、一起打夯、一起砌堤围,把大家紧紧凝聚在一起,团结在一起,解决了一个个问题,排除了一个个障碍。乡亲们热情高,干劲足,在那段时间付出了全部的心血和精力,终于把坝打起来了。

当我们身临这块淤地坝时,村民跟我们说,现在看到的这个坝就是上世纪七十年代的那个样子,坝顶的土地到现在都是梁家河最好最平整最便于灌溉的沃土。此后一段时间,习近平同志从梁家河实际出发,带领乡亲们建梯田、修公路、办磨坊,以钢铁般的担当精神凝聚人心、凝聚力量,推动梁家河发生了实实在在的变化。

习近平总书记特别强调党员干部要有担当,指出:“有多大担当才能干多大事业,尽多大责任才能有多大成就”。担当精神带来信心,带来希望。学习梁家河,就要把使命放在心上,把责任扛在肩上,不逃避问题,不躲避困难,不回避矛盾,用党员干部坚实的担当精神凝聚起改革发展的磅礴力量,让人民群众对美好生活充满更多的期待,享受更多更好更全面的获得感。

实干精神激励人

上世纪70年代初期的陕北农村,植被稀少,农民砍柴难,做饭、取暖、照明成了大问题。习近平同志敢闯敢试敢干,到四川去学办沼气,回来组建施工队,亲自打石头、接石板、挖池子,一次次摸索,一次次实验,终于建起了陕西省第一口沼气池,点亮了陕西省第一盏沼气灯。习近平同志身体力行,撸起袖子,甩开膀子,做出了样子。群众看到了实际,看到了效果,打消了质疑,受到了激励,纷纷仿效,家家户户办沼气,沼气很快在梁家河得到了普及,解决了祖祖辈辈困扰的燃料大难题。

走近梁家河的一口口沼气池,听解说员介绍,梁家河人一直用了十几年的沼气,直到1987年村里通了电,沼气才退出。面对当年恶劣的生产条件和艰难的生活环境,习近平同志干字当先,用实干引领乡亲、带动乡亲、激励乡亲,带领梁家河村民修沟、治水、抗灾害,大力发展生产,在苦中干,在干中磨,踏踏实实干出了一番新天地。

“干在实处”是习近平总书记的一贯主张和政治品德,他曾强调,“面向未来,全面建成小康社会要靠实干,基本实现现代化要靠实干,实现中华民族伟大复兴要靠实干”。学习梁家河,就要激励广大党员干部走在先、干在前,干在实处、走在前列,一步一印干实事、一点一滴求实效,一级做给一级看、一级带着一级干,用实干精神感染人、教育人、启发人,激励广大人民群众投身改革发展的实践,为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会努力奋斗。

创新精神造福人

习近平同志当村支书短短一年多的时间,就让梁家河这个封闭落后贫穷的村子发生了很大的变化,最主要的原因是他从没有放弃读书和思考,群众需要什么,他就想方设法去做什么,一种朴素的创新精神成为造福梁家河百姓的最主要源头。

为方便社员采办日常生活用品,他在村里办起了全省第一家村级代销店,备齐了社员的各种生活必需品,省去了来回奔波70里到镇上采购的麻烦。接下来的铁业社、缝纫社也是习近平同志花心思办的大好事,方便了社员,满足了生产,增加了收入,开了延川的先河。习近平同志从建成全省第一口沼气池,到建起第一家代销店、铁业社、缝纫社,创新创造性地把梁家河人从来没有想过、想都不敢想的事一件件地办成了,群众收获到了满满的幸福。

党的十八大以来,在习近平总书记的公开讲话和报道中,“创新”一词出现超过千次,可见何等的重视。他曾指出:“迎接挑战,最根本的是改革创新”。学习梁家河,就要求我们党员干部牢固树立“创新驱动、开放崛起”的战略思维,解放思想、创新思维、放下包袱,有什么问题就解决什么问题,有什么困难就排除什么困难。要适应新时代、新任务、新要求,把创新精神贯穿到工作的各个方面,贯彻到发展的全过程,用创新精神迎接各种发展的挑战,奋力去开拓,大胆去创造,用改革创新成果更好地服务国家、造福人民。

习近平总书记在后来的回忆中曾说过:“不要小看梁家河,这是个有大学问的地方。人生处处留意,皆有学问”。梁家河,是“人们对美好生活向往”的真实写照,是“不忘初心,牢记使命”主题教育的生动课堂,是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践基地,更是习近平总书记“为民精神、担当精神、实干精神、创新精神”的时代丰碑。每名党员干部心中都要有一个“梁家河”,要常记“梁家河”、常住“梁家河”、常谋“梁家河”,不忘根,莫忘本,始终坚持以人民为中心,筑牢理想信念宗旨之魂,永葆共产党人的政治本色和公仆本色。